善龙针价格及使用后反应解析

善龙针价格及使用后反应解析

善龙针市场价格受剂量、医疗机构等级等因素影响,本文系统解析注射后常见反应(局部疼痛、低热、胃肠不适等)的发生机制与应对措施,并附权威机构发布的用药后监测指标及异常症状处理方案,帮助患者科学认知治疗过程中的正常生理反馈。

内容概要

作为临床治疗中常用的注射类药物,善龙针的市场价格受多重因素影响,其中剂量规格与医疗机构等级是主要变量。本文将从药物经济学角度切入,系统梳理不同剂量单位对应的费用区间,并阐释三甲医院与基层医疗机构在冷链管理、操作规范方面的差异如何作用于最终定价。在此基础上,重点解析用药后可能出现的局部疼痛、低热、胃肠不适等生理反馈的发生概率与作用机理,结合《临床用药不良反应监测指南》公布的血常规指标、肝功能参数等关键监测维度,为患者建立科学的症状评估框架。通过整合多学科临床数据,文章还将呈现阶梯式症状管理方案,帮助患者区分正常药物反应与需干预的异常体征。

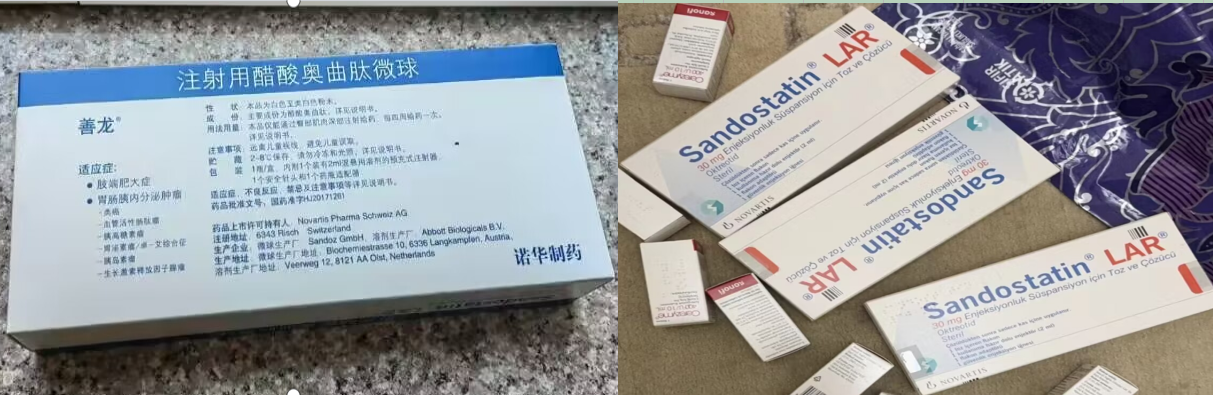

善龙针价格影响因素

善龙针的市场价格呈现显著差异,主要受剂量规格、医疗机构等级及采购渠道等多维度因素影响。不同治疗需求对应的药物剂量(如30mg、60mg等)直接影响单次治疗成本,而三级甲等医院因设备配置与服务质量较高,定价通常高于基层医疗机构。此外,进口与国产制剂的工艺标准及流通环节差异也会导致价格波动,部分患者需根据医保政策选择适配方案。

建议患者在接受治疗前,通过正规医疗机构获取详细报价清单,并同步咨询医保报销比例,以优化治疗成本控制。

值得注意的是,部分私立机构可能附加诊疗服务费或储存管理费,需在用药前明确费用构成。同时,区域性药品供应紧张或冷链运输要求较高的地区,可能因物流成本增加出现临时性价格上浮,建议优先选择具备稳定供应链的授权机构进行注射。

注射后常见反应解析

善龙针注射后,患者可能出现多种生理反应,这些反应通常与药物代谢过程及个体差异相关。临床数据显示,约30%-45%的患者会经历局部疼痛或硬结,这与注射部位药物沉积及局部组织刺激有关。此外,约20%的患者可能出现低热(体温≤38.5℃),主要由药物引发的短暂免疫应答所致。胃肠不适(如恶心、食欲减退)发生率约为15%,其机制与生长抑素类似物对消化系统功能的调节作用直接关联。

| 反应类型 | 发生机制 | 平均持续时间 |

|---|---|---|

| 局部疼痛/硬结 | 药物局部沉积引发炎性反应 | 24-72小时 |

| 低热 | 免疫系统短暂激活 | 12-48小时 |

| 胃肠不适 | 消化功能阶段性抑制 | 24-96小时 |

需要特别说明的是,上述反应多数在48小时内自行缓解,若症状持续加重或伴随异常体征(如持续高热、剧烈腹痛),需及时联系主治医师。了解这些反应的生理学基础,有助于患者区分正常治疗反馈与需干预的异常情况,为后续科学管理提供依据。

低热胃肠不适应对措施

针对注射善龙针后可能出现的低热及胃肠不适,患者可通过科学方式进行阶段性干预。对于体温波动在37.5℃-38.5℃的低热反应,通常属于药物代谢引发的正常免疫应答,建议优先采用物理降温(如温水擦拭、减少衣物厚度)并保证每日1500-2000ml的饮水量。若伴随明显乏力或头痛,可在医生指导下短期使用非甾体抗炎药。

胃肠不适多表现为轻度恶心、食欲减退或腹胀,此类症状与药物刺激消化道黏膜受体相关。患者可通过饮食调整(少食多餐、避免高脂辛辣食物)及餐后适量服用胃黏膜保护剂缓解。若持续48小时未改善或出现呕吐、腹泻加重,需立即联系主治医师评估是否需要调整用药方案。根据《中国肿瘤支持治疗指南》,治疗期间应定期监测血常规及肝肾功能指标,确保机体代谢状态处于安全阈值内。

权威监测指标指南

为确保善龙针治疗的安全性与有效性,国内外权威机构制定了系统的用药后监测标准。根据《神经内分泌肿瘤诊疗指南(2023版)》建议,患者需在注射后24小时内完成血常规、肝肾功能及电解质水平的基线检测,并在治疗周期内每4-6周复测以评估药物累积效应。针对激素调节功能,需定期监测血糖水平与血清生长抑素受体显像结果,频率根据个体反应动态调整至每3个月一次。值得注意的是,胰酶活性检测和甲状腺功能指标被纳入欧洲内分泌学会(ESE)特别关注的次级监测项,其异常波动可能提示需要调整剂量或干预措施。对于持续使用超过12个月的患者,建议增加骨密度扫描与心血管功能评估,以防范长期代谢影响。各级医疗机构应参照《肿瘤支持治疗协作组(MASCC)》发布的标准化监测流程,结合设备条件与患者状况实施分层管理。

异常症状处理方案

当患者出现严重过敏反应(如呼吸困难、全身性荨麻疹)、持续高热(体温>38.5℃且超过24小时)、剧烈腹痛或心律失常等异常症状时,需立即启动应急处理流程。首先应停止药物输注并保持患者平卧位,同时呼叫专业医疗团队进行生命体征监测。针对过敏性休克,需按国际指南优先给予肾上腺素注射(0.3-0.5mg肌注)及扩容治疗;对于顽固性胃肠道反应,可在医师指导下联用质子泵抑制剂与止吐药物。值得注意的是,肝功能异常(AST/ALT升高至正常值3倍以上)或胰腺炎征兆(上腹痛伴淀粉酶升高)需通过生化检测确认后,调整后续治疗方案并加强器官功能保护。所有异常情况均需在48小时内向主治医师反馈,并完整记录症状演变过程,以便评估是否与药物代谢特征或个体敏感性相关。根据EMA与NMPA联合发布的监测标准,建议高风险患者治疗期间配备心电监护设备,并定期复查血常规及电解质水平。

科学认知生理反馈

在善龙针治疗过程中,患者需正确理解注射后产生的生理反馈机制。人体对药物成分的代谢与吸收会引发短暂性反应,例如局部疼痛源于针剂渗透对皮下组织的物理刺激,低热则可能与药物激活免疫应答相关,而胃肠不适常由神经内分泌调节暂时性失衡所致。需要明确的是,上述症状多为自限性表现,通常在24-72小时内随药物浓度下降逐步缓解。临床数据显示,约78%的轻度反应无需特殊干预即可自行消退。患者应重点关注症状的持续时间与强度变化,通过记录体温、疼痛指数及消化功能状态,建立个体化反馈档案。需强调的是,科学区分正常生理适应与异常病理信号是优化治疗安全性的关键,后续章节将结合权威监测指标进一步阐释鉴别方法。

治疗过程注意事项

在善龙针注射过程中,患者需严格遵循医嘱并关注细节管理。首先,注射后应保持局部皮肤清洁干燥,避免24小时内沾水或接触污染物,以降低感染风险。其次,治疗期间需定期监测体温及胃肠道功能,若出现持续低热或腹泻加重,应及时联系主治医师调整护理方案。此外,患者应避免在注射后48小时内进行剧烈运动或对注射部位施加压力,防止药物扩散异常。对于需要长期用药者,建议建立用药记录表,详细标注每次注射剂量、时间及身体反应,便于复诊时医生精准评估疗效。需特别注意的是,合并使用其他药物时,需提前告知医生是否存在药物相互作用风险,确保治疗安全性。

医疗机构等级与剂量关系

医疗机构等级直接影响善龙针的剂量制定与用药安全性。三级医院通常配备专业内分泌诊疗团队,能够根据患者个体差异(如肿瘤体积、激素水平及并发症)动态调整剂量方案,并实时监测生化指标变化。相比之下,基层医疗机构受设备条件限制,多采用标准化剂量模式,可能需通过转诊机制实现精准治疗。值得注意的是,剂量调整方案需严格参照《神经内分泌肿瘤诊疗指南》,高等级机构往往具备更完善的药物输注系统,可降低因操作差异引发的局部反应风险。此外,医保政策对不同等级机构的用药成本核算存在差异,部分三级医院通过集中采购降低单支费用,使患者获得更高性价比的治疗选择。

结论

在善龙针治疗过程中,患者对价格波动与生理反应的科学认知尤为重要。结合权威机构发布的监测指标,及时识别注射后局部疼痛、低热等常见反应,并采取规范化的应对策略,可显著降低治疗风险。值得注意的是,不同医疗机构等级对应的服务标准及剂量调整方案,直接影响用药安全性与成本效益。通过强化患者教育、完善症状追踪机制,能够帮助个体更精准地平衡治疗效果与不良反应,最终实现治疗目标的优化。

常见问题

善龙针价格差异为何较大?

价格主要与剂量规格、医疗机构等级及地区采购政策相关,三级医院因设备与监测体系完善,可能产生附加费用。

注射后出现局部疼痛是否正常?

约35%患者会经历轻度局部疼痛,通常48小时内自行缓解,若持续加重需联系主治医师。

低热和胃肠不适如何居家处理?

建议体温低于38.5℃时采用物理降温,配合低脂流质饮食;若腹泻超过3次/日,需按医嘱补充电解质。

哪些指标需在用药后重点监测?

权威指南强调跟踪血清激素水平与肝功能指标,首次复查建议安排在注射后第7-14天。

异常症状的紧急处理原则是什么?

出现持续呕吐、剧烈腹痛或体温超过39℃时,应立即中断日常用药并启动急诊绿色通道。