深入了解胞内分枝杆菌感染:症状、诊断与治疗方法全面解析

胞内分枝杆菌感染是一种由胞内分枝杆菌引起的感染性疾病,它主要影响人体的肺部,但也可能导致其他器官的感染。这种病原体属于非结核分枝杆菌的一种,与结核分枝杆菌相比,胞内分枝杆菌感染的发病率较低,但近年来由于免疫抑制剂的使用增加、HIV/AIDS的流行等因素,胞内分枝杆菌感染的病例有所上升。本文将全面解析胞内分枝杆菌感染的症状、诊断与治疗方法,帮助读者深入了解这一疾病。

胞内分枝杆菌感染的症状

胞内分枝杆菌感染的症状与其他类型的肺部感染相似,可能包括咳嗽、咳痰、胸痛、发热、盗汗、体重减轻等。由于症状的非特异性,胞内分枝杆菌感染往往难以在早期被识别。此外,胞内分枝杆菌感染还可能导致肺外感染,如淋巴结炎、皮肤感染等。因此,对于有相关症状的患者,应尽早进行诊断和治疗。

胞内分枝杆菌感染的诊断

胞内分枝杆菌感染的诊断主要依赖于实验室检查,包括痰液或组织样本的细菌培养、PCR检测等。由于胞内分枝杆菌生长缓慢,培养周期较长,因此诊断过程可能较为复杂和耗时。此外,影像学检查如胸部X光或CT扫描也有助于发现肺部感染的征象。对于疑似胞内分枝杆菌感染的患者,医生会综合考虑临床表现、实验室检查结果和影像学检查结果,以确定诊断。

胞内分枝杆菌感染的治疗

胞内分枝杆菌感染的治疗主要采用抗分枝杆菌药物治疗,包括长效抗结核药物如异烟肼、利福平等。由于胞内分枝杆菌对多种抗结核药物具有耐药性,因此治疗方案需要根据药物敏感性测试结果进行个体化调整。治疗周期通常较长,可能需要6个月至2年,甚至更长时间。在治疗过程中,医生会密切监测患者的病情变化和药物副作用,以确保治疗效果和患者安全。

胞内分枝杆菌感染的预防

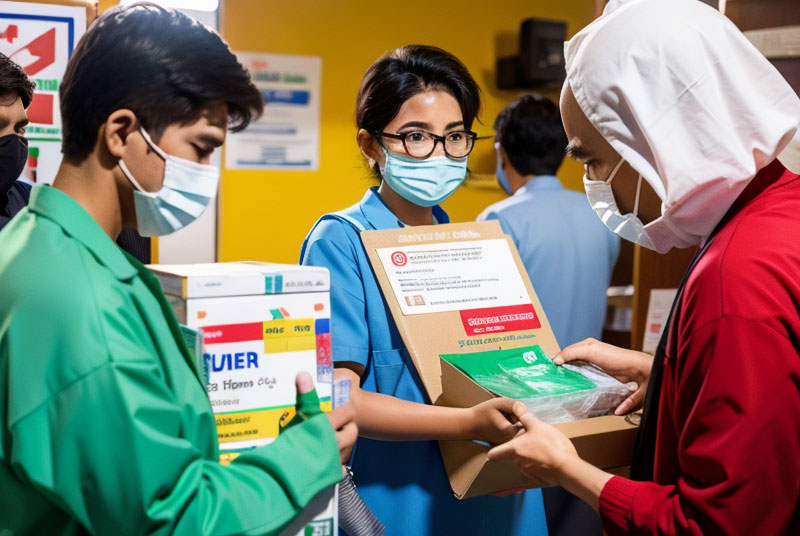

预防胞内分枝杆菌感染的关键在于减少感染源的暴露。对于免疫功能低下的患者,如HIV/AIDS患者、器官移植受者等,应尽量避免接触可能被胞内分枝杆菌污染的环境,如土壤、水源等。此外,保持良好的个人卫生习惯,如勤洗手、戴口罩等,也有助于降低感染风险。对于已经确诊的患者,应遵循医嘱,按时服药,以减少耐药菌株的产生和传播。

胞内分枝杆菌感染的研究进展

近年来,随着分子生物学技术的发展,对胞内分枝杆菌感染的研究取得了一些进展。研究者们通过基因组测序、蛋白质组学等技术,揭示了胞内分枝杆菌的生物学特性和致病机制。此外,新型抗分枝杆菌药物的研发也在进行中,有望为胞内分枝杆菌感染的治疗提供更多的选择。然而,由于胞内分枝杆菌感染的发病率较低,相关研究仍面临一定的挑战,需要更多的关注和投入。

胞内分枝杆菌感染的预后

胞内分枝杆菌感染的预后因患者的年龄、基础疾病、感染部位等因素而异。对于免疫功能正常的患者,及时诊断和治疗后,预后通常较好。然而,对于免疫功能低下的患者,尤其是HIV/AIDS患者,胞内分枝杆菌感染可能导致严重的并发症和较高的死亡率。因此,对于这些高风险人群,应加强预防措施,及时发现和治疗感染。

总结

胞内分枝杆菌感染是一种较为罕见的感染性疾病,但由于其潜在的严重并发症和耐药性问题,需要引起足够的重视。通过了解胞内分枝杆菌感染的症状、诊断和治疗方法,我们可以更好地识别和应对这一疾病。同时,加强预防措施和研究投入,有望降低胞内分枝杆菌感染的发病率和死亡率,保护人们的健康。